寄宿留守儿童养成教育的实践研究

(自贡市第五届教学成果三等奖)

完成单位:富顺县华英实验学校

完成人:李玉才 郭 涛 郑道友 彭 英 朱世聪

完成来源:自贡市教育局立项课题

一、成果产生的背景

我校地处西南偏远农村县城城乡结合部,原属民办公助寄宿制小学。建校以来,寄宿生一直保持400人左右。调查表明:亲情缺“慰”、生活缺“助”、心理缺“疏”、学习缺“导”,致使我校寄宿生养成教育出现以下问题:严重的“亲情饥渴”导致大多寄宿生心理偏向“冷”和“灰”。随意、缺乏自控23%,胆怯、缺乏自信38%,孤独、希父母陪伴95%; “家教饥渴”导致大多寄宿生习惯养成偏向“粗”和“野”。语言不文明、活动不守秩序、损坏公物乱扔乱吐、作业不按时认真,分别占此项指标总人次的72%、63%、57%、89%。

本课题主张通过模拟家庭这种特殊的教育环境,以及亲情关爱、心理干预、活动熏陶、教育引导等特别的教育方式,把特别的爱(以教育为主的理性关爱)传递给这一特别的群体,帮助消除负面心理,自然养成良好习惯;并将教育辐射全校学生。

二、成果主要内容

本成果以布朗芬布伦纳创立的人类发展心理学、教育社会学、系统论等理论为支撑,遵照教育公平等大政方针,形成了“在学校以模拟家庭的形式进行养成教育,可以从形式和内容上填补和还原家庭教育的亲情特色”等认识成果和基于模拟家庭组建、管理、活动开展、拓展延伸的“四个三”操作策略。

(一)理性认识成果

1.模拟家庭的教育渗透性

在学校模拟家庭对寄宿小学生进行养成教育,让学校教育融入家庭教育的元素,家庭教育渗透学校教育的理念,实施心理关爱。

2.模拟家庭的亲情补原性

寄宿小学生进行养成教育,学校教育是主导教育力量;而模拟家庭可从形式和内容上填补、还原家庭教育的亲情特色,拉近教育的心理距离,实现学校教育与家庭教育的最佳整合,从而收到“1+1>2” ( 整合功能大于各局部功能之和)的教育效果,是现实教育力量。

(二)实践操作成果

总结出了“四个三”策略,即三个维度、三种建设、三类活动、三方平台。

1.定位三个维度,立体组建模拟家庭

(1)三个维度

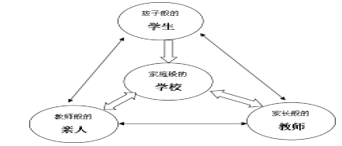

“家”、“家长”、“亲人”和“孩子”是模拟家庭的四个支点,四要素之间交互作用便构成了三维立体的“模拟家庭”〔如下图所示〕。

学校模拟家庭进行养成教育的三维立体模式图解

(2)立体组建

模拟家庭不仅形式是立体的,其教育本质也是立体的,有学校教育的理性,也有家庭教育的感性,还有环境熏陶的渗透性。立体组建的模拟家庭相对稳定,对其实行动态管理。

①角色相对稳定

四种角色构成的三维立体中,“孩子”是主体,“家长”和“亲人”是支撑“家”的基础;教师是主导系统,亲人是辅助系统,学校(班级)是服务平台〔见上图〕。三维中,“家长”和“亲人”是养成教育的必要条件,“孩子”是养成教育取得效果的根本内因。

②管理相对变化

依据学生心理和年段发展的特点,模拟家庭分阶段有形式与内容变化。

低段“仿真”。主要是角色仿真、环境仿真和生活仿真,模拟家长经常带领寄宿生在寝室、教室、校园中开展亲子游戏和其他活动。

中段“规范”。师生共同制定的“家规”约束行为,学生在体验中“导”与“习”,让“家规”内化为学生的自觉行为。

高段“脱模”。逐渐淡化“家”的概念,让学生回归“班”和“校”。

2.加强三种建设,切实保障模拟家庭

(1)环境建设

①寝室---寝室环境必须“五有”。有电话、热水器、独立洗漱间、展示区域、温馨提示。鼓励学生将创作的美术、手工、书法作品,等,在“我的小家我做主”区域自主展示。

②教室---教室内,班级文化提倡“五要”:要有折射班级灵魂的班级名;教室门口要有统一制作的家园标签等;教室文化要由师生共同设计;布置要板块丰富、突出英语氛围;内容要宽松、和谐、个性。

(2)意识建设

①孩子般的学生 从模拟家庭组建开始,反复强化《做学生,学八点》,培养寄宿生文明礼仪、自信宽容等角色意识。

②家长般的教师 要求老师以《做老师,要四多》为行动准绳,把寄宿生当自己的孩子,呵护平等对待。

③家庭般的学校(班级)师生合作创作《生态家园三字经》,让师生明白模拟家庭是和谐、共享的绿色空间;同时,提倡每位教师课堂教学中渗透家人般的心理关爱。

(3)制度建设

①课外活动制度有《寄宿儿童特别关爱制度》《模拟家庭课外社团活动规范》。

②寝室管理制度有《模拟家庭管理制度》《星级模拟家庭评选细则》。

③评价评比制度有《模拟家庭小主人一日常规》等。

3.开展三类活动,全面激活模拟家庭

组织寄宿生开展多种课外社团活动,活动主要分三类:

(1)亲情活动

①模拟沟通--- 以班级为单位开展“妈妈信箱” “心语心愿”等活动,学生真切享受“亲切味的关爱”。

②模拟互助---在寝室模拟家庭,设轮流小家长和常务小家长,工作任务和要求由生活老师统一指导,让学生体验“甜蜜味的关爱”。

③集体生日---每个模拟家庭每期更新寄宿生生日档案,组织同月过生日的孩子互赠贺卡,让学生尽享“亲情味的关爱”。

(2)学习体验

①培训演练:每学期,专为寄宿生组织安全知识讲座、心理辅导活动;生活部对寄宿生作寝室生活“四个一条线、一个一定位”的专项培训;不定时组织 “防震(火灾)应急演练”等。

②同伴互动---角色分配主要是“模拟小老师”、 “学习小伙伴”、 “轮流小家长”、 “常务小家长”等。

③榜样教育---“晚辅”时间,组织学生开展丰富多彩的活动。

④体验教育---课题组分年级分班组织厨艺大比拼、果盘创意设计等多项活动。

(3)评比激励

①星级小主人评选 每年“六一”,学校为寄宿生专设“**之星”评选。

②星级家庭评选 星级家庭的评选以模拟家庭中获得“星级小主人”的情况为依据,分设一二三星级,激励寄宿生不断获取成功体验,增强“家庭荣誉感”。

4.拓展三方平台,横向发展模拟家庭

(1)学校教育渗透家庭关爱

①社团向寄宿生倾斜---为引导寄宿生有效支配课余时间,学校专门成立少儿环境科学院、“1+6”环境保护行动小组、“小书虫悦读派对”等课外社团。

②选修课向寄宿生倾斜---学校改革课程设置,特增设综合实践活动选修课,每周两节,涵盖声乐合唱、男子舞蹈等。

③建“爱心小屋”,聘“知心姐姐”进行心理咨询。

(2)家庭教育融入学校关爱

①家长培训---每学期,学校例行为寄宿生家长及其监护人举行一次培训活动。

②参与活动---每年寒假散学典礼,邀请有条件的家长到模拟家庭参加一次“趣味过年”活动。

③亲情电话---每周至少满足寄宿生与家长拨通一次免费亲情电话,汇报学习、交流思想。

(3)开发资源接受社会教育

①与“爱心妈妈”相处好---周末或生日,不能回家的寄宿生由爱心妈妈接回家,与自己的孩子共度周末(或生日)。

②与社区教育资源结合好---节假日、纪念日,模拟家长还带领寄宿生走出校园,走进社会,参加社会实践活动。

三、成果创新点

此成果创新点具体体现在以下几方面:

(一)思路创新

模拟家庭对寄宿生进行养成教育,立足于学生终身发展,突出学生良好行为习惯、综合素质和创新能力培养,重视学生个性化及创造性发展,重视建立操作性强的实施策略和管理评价机制。

(二)模式创新

模拟家庭对寄宿小学生进行养成教育,是一种超越学校教育和家庭教育的综合教育模式,它整合学校、家庭、社会教育资源,提出了独成一体的网状教育模式(见前图)。整个教育模式中,学生是主体,亲情是主调,教育是主导,可收到“1+1>2” ( 整合功能大于各局部功能之和)的教育效果。

(三)途径创新

模拟家庭对寄宿小学生进行养成教育,是在立体组建的模拟家庭中开展亲情活动、互助学习活动,发挥模拟家长、轮流小家长、星级小主人等特殊角色的亲情教育作用,让学校教育融入家庭教育的元素,家庭教育渗透学校教育的理念。

四、教育改革取得的效益

(一)寄宿学生得到了充分发展

1.情感阳光了

大部分孩子学会了用愉快的情感体验驱除负面情绪,变得热情自信、乐观向上了,愿意主动与人交往了。

2.自理生活的能力增强了

所有寄宿生不但会梳头、洗衣、叠被、整理寝室内务了,而且简单的蒸、煮、拼盘、创意设计也会了。

3.综合素质提高了

学习活动的引领,亲情活动的感染,评比活动的促进,使越来越多的寄宿生敢于参与、敢于展示、敢于挑战自己了。抽样调查学生素质报告册的结果表明:实验期内,寄宿学生的行为习惯、表现能力、创新能力、学习能力等素质分别上升了31%、17%、16%、15%。

(二)教师得到了充分发展

1.教育理念更新了

我校教师更重视学生的心理关怀,更擅长组织丰富多样的课外活动,反思实践、总结经验、指导实践的行为更自觉了。

2.专业素养提升了

近年,全校教师在各级各类刊物发表或获奖的论文或经验文章已高达300余篇,且呈现逐年增加的态势。

(三)学校教育取得了良好的社会效益

1.特色鲜明了

学校养成教育“生动活泼 多元发展”的特色已经形成;以“民主管理、全员参与、学生是学校(模拟家庭)的主人”为基本理念的国际生态学校发展格局明显形成。

2.质量提升了

学校先后获国际生态学校(全国首批、全省最早且小学唯一)、全国环境教育示范学校、四川省绿色学校、自贡市科技教育示范学校等100余项荣誉称号(或奖励)。

3.社会效益增强了

原四川省副省长柯尊平对我校的寄宿学生管理模式给与了高度评价,县级报刊《富顺宣传》也进行了报道。

五、问题与思考

1.在进行课题实施过程中,发现寄宿留守儿童所凸显出的问题是很严峻和尖锐的,单纯的学校教育无法全方位把控问题的流向,希望家庭和社会全方位参与,共同培养学生养成良好习惯。

2.我们科研教师在管理方面虽然做了较多的思考和尝试,但还希望通过不断地努力,为寄宿制学校的管理、发展提供一些成功的经验和做法。

撰稿人:朱世聪

审核人:杨德聪